При подготовке «Вологодской энциклопедии» (2000 г.) и книги «Выдающиеся вологжане» (2010 г.) были намечены 7 разделов персонального списка: государственные деятели, защитники Отечества, ученые, религиозные деятели, писатели, деятели искусства, спортсмены.

Несмотря на примерно одинаковые критерии отбора, неожиданно на первое место по количеству вышла группа ученых (академики и члены-корреспонденты АН СССР и РАН – 39 имен), внесших значительный вклад в развитие отечественной и мировой науки.

Среди них первый русский член-корреспондент Академии Петр Рычков (1712–1777) и первый в России доктор медицины Матвей Мудров (1776–1831), который, по желанию Льва Толстого, лечил героиню «Войны и мира» Наташу Ростову. В реальности он врачевал родителей Александра Сергеевича Пушкина. В числе первых ректоров Московского университета два вологжанина: Харитон Чеботарев (1746–1815) и Аркадий Альфонский (1796–1869), дочь которого была замужем за Мудровым: вологжане и в Москве жили своим землячеством.

Матвей Мудров

Санкт-Петербургский университет возглавлял уроженец Устюжны Петр Никитин (1849–1916). Позже он стал вице-президентом Академии наук. Мы мало знаем о нашем земляке Михаиле Софронове (1729–1760), выдающемся математике, ученике Михайло Васильевича Ломоносова. Будучи студентом, он уже преподавал в университете. Софронов погиб в тридцатилетнем возрасте, но успел выполнить ряд крупных научных работ.

В историю мировой науки вошли наши земляки академики: физик Григорий Ландсберг (1890–1957), геологи Дмитрий Белянкин (1876–1953), Анатолий Бетехтин (1897–1962) и два никольчанина — братья Юрий и Валерий Кузнецовы, языковед Филипп Фортунатов (1848–1914), химик Илья Черняев (1893–1966), историк Иван Майский (1884–1975). Школу № 1 Вологды окончил геофизик Сергей Гольдин, в Великом Устюге провел детство теплофизик Владимир Скрипов, оптику изучал член-корреспондент Академии Петр Феофилов – лауреат двух Государственных премий.

Вологодчина помнит имя Александра Федоровича Можайского – создателя первого в мире самолета (1882 г). С авиатехникой связаны авиаконструктор Сергей Ильюшин (1894–1977) и создатель материалов для самолетов и космических аппаратов Алексей Туманов (1909–1976). В Вологде провел детство основоположник научной педагогики Константин Дмитриевич Ушинский (1824–1871).

Сергей Ильюшин

В Европе и Америке было широко известно имя нейроанатома и невролога, директора Цюрихского института невроанатомии Константина Ивановича Монакова – уроженца Грязовецкого уезда (1853–1930).

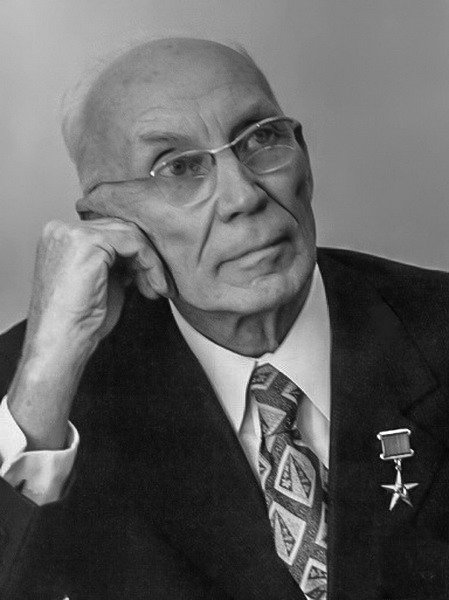

Немногие вологжане знают о своем земляке академике Николае Дмитриевиче Девяткове (1907–2001). Ученый с мировым именем, он является основоположником многих научных направлений, часть из которых в свое время была засекречена: электротехника, электровакуумная технология, физическая электроника, электроника сверхвысоких частот, медицинская электротехника.

Николай Девятков

Целая плеяда вологжан занималась сельскохозяйственными науками: С.С. Перов, А.А. Соловьев, Н.П. Анучин, В.П. Урбан, В.Д. Попов. Имена всех упомянутых ученых вошли в энциклопедии, справочники, краеведческую литературу. В научных лабораториях и институтах трудятся герои сегодняшнего дня. О четверых расскажем более подробно.

ФИЗИК-АТОМЩИК Георгий Рыкованов

О нашем земляке физике-атомщике Георгии Николаевиче Рыкованове мы узнали не ранее 2010 года и тогда смогли дать в книге «Выдающиеся вологжане» только короткую биографическую справку: слишком секретной была его научная деятельность.

Георгий Рыкованов

Г.Н. Рыкованов родился 9 февраля 1954 года в Вологде в семье учителей. Окончил 8 классов в школе № 24 и был принят в физико-математическую школу при Ленинградском университете. Затем учился в Московском инженерно-физическом университете (1971–1977), по окончании которого трудится до сих пор в г. Челябинск-20 (ныне г. Снежинск Челябинской области). С 1998 года работает директором (в настоящее время – научным руководителем) Российского федерального ядерного центра (г. Снежинск). Второй подобный центр находится в г. Сарове (Нижегородская область).

23 сентября 2020 года Георгию Николаевичу присвоено звание Героя Труда за особые трудовые заслуги и значительный вклад в повышение обороноспособности страны. «Чем вы особенно гордитесь?» – спрашивали журналисты академика. «Во-первых, тем, что все боеголовки морского базирования — это разработки нашего института. Гордимся тем, что наши изделия есть в стратегических ракетных войсках – я имею в виду один из современных комплексов, принятых на вооружение. Все авиабомбы разработаны в нашем институте. Нашими специалистами сделаны уникальные образцы зарядов – это и самый легкий боевой блок, и снаряд калибра 152 мм. Гордимся и тем, что в институте были проведены эксперименты, которые позволили зажечь чистый дейтерий. У нас есть термоядерные устройства, чистота которых 99,85 процента». Добавим, что под руководством Георгия Рыкованова в центре развивается ядерно-радиационная медицина и оптоэлектроника.

Георгий Николаевич – председатель научно-технического совета госкорпорации «Росатом», член Президиума Российской академии наук. Входит в состав Российского Пагуошского комитета при Президиуме РАН.

Рыкованов – специалист в областях теоретической и экспериментальной ядерной физики, связанных с разработкой ядерного оружия. В сферу научных интересов физика-теоретика входят гидродинамические явления, теория турбулентности, теория детонации, физика термоядерного синтеза, экстремальные состояния веществ и др. Он является автором эмпирической модели кинетики детонации низкочувствительных взрывчатых веществ. Под его научным руководством и при непосредственном участии разработаны и переданы в серийное производство образцы ядерных зарядов, которые до сих пор находятся на вооружении.

Георгий Николаевич – автор и соавтор более 350 научных трудов, большая часть которых представляет собой закрытые отчеты по спецтемам. Герой Труда РФ (2020 г.). Награжден орденами «Знак Почета» (1985 г.), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2005 г.), Александра Невского (2015 г.). Лауреат Государственных премий РФ в области науки и техники (2002, 2010 гг.), премии правительства РФ в области науки и техники (2017 г.). Почетный гражданин г. Снежинска (2015 г.) и Челябинской области (2018 г.). К сожалению, Вологда и Вологодская область ещё не удостоили выдающегося земляка своим вниманием.

СОЗДАТЕЛЬ СОВЕТСКИХ РАКЕТ Герберт Ефремов

В указе о награждении ещё одного нашего земляка, подписанном президентом России, говорится, что высокой награды «за выдающиеся заслуги в деле укрепления обороноспособности страны» удостоен Герберт Александрович Ефремов. Большая часть жизни ученого также прошла в режиме секретности.

Герберт Ефремов

Родился Герберт Ефремов 15 марта 1933 года в деревне Малое Заречье Белозерского района Вологодской области в семье военнослужащего. Гербертом его назвали в честь Герберта Уэллса – так просила мать, библиотекарь по профессии. Окончив школу с серебряной медалью, мальчик поступил в Ленинградский военно-механический институт. По окончании вуза юноша работал в конструкторском бюро Владимира Челомея (сейчас это АО «ВПК «НПО машиностроения), задача которого заключалась в создании советских ракет. Герберт Александрович принимал участие во всех разработках и скоро стал одним из ведущих специалистов.

В декабре 1984 года неожиданно умер Челомей, и Ефремов был назначен генеральным конструктором НПО машиностроения. В 1991 году он стал генеральным директором НПО. Ефремов выступил одним из инициаторов создания российско-индийского предприятия «Брамос», которое разрабатывало комплексы со сверхзвуковой ракетой большой дальности. Работа оказалась успешной, и на груди лауреата четырех государственных премий появился индийский орден.

Коллектив Герберта Александровича изобрел самые различные типы ракет, в том числе и гиперзвуковые носители боевого оружия. Ефремов разрабатывал комплексы с крылатыми ракетами для стрельбы по наземным целям с подводных лодок (П-5, С-5, «Метеорит» и др.), противокорабельные ракетные комплексы (П-6, П-35, «Прогресс», «Аметист», «Малахит», «Базальт», «Вулкан», «Гранит», «Оникс»), ракетные комплексы стратегического назначения с межконтинентальными баллистическими ракетами УР-100, УР-100К, УР-100Н УТТХ и др. Он является одним из ведущих разработчиков автономных космических станций радиолокационного зондирования Земли серии «Алмаз» (пуски в 1987 и 1991 гг.), ракеты-носителя «Стрела» (на базе РС-18Б, первый пуск в 2003 г.).

Сегодня он единственный в стране человек, имеющий звание как Героя Социалистического Труда (1963 г.), так и Героя Труда России (2019 г.). Г.А. Ефремов – главный разработчик ракетного комплекса «Авангард» (на боевом дежурстве с декабря 2019 г.), профессор МГТУ им. Баумана, почетный гендиректор и генконструктор своего предприятия, почетный гражданин г. Реутова; кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, ордена святого апостола Андрея Первозванного с мечами (под номером 2, орден под номером 1 получил министр обороны Сергей Шойгу), двух орденов «За заслуги перед Отечеством». Одна из малых планет носит имя Герберта Ефремова.

Привязанность к родной земле у Ефремова является определяющей в выборе жизненных приоритетов: «У нас газа в деревнях нет, да и самих деревень меньше становится. Это китайцам и индусам марсоходы и луноходы нужны, для нас это повторение пройденного». В его книге «Недозволенные речи» (Реутов, 2016 г.) есть и другие откровения человека с большим жизненным опытом и уникальной судьбой. Его сын Роман Гербертович – профессор, доктор наук, заместитель директора Института биоорганической химии РАН. Кстати, сам Герберт Александрович защитил только кандидатскую диссертацию.

ОСНОВАТЕЛЬ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ Владимир Ильин

Далее познакомимся с двумя учеными более мирных профессий. Впрочем, Владимир Александрович Ильин, возглавлявший более десяти лет Вологодский оптико-механический завод, освоил производство не только гражданских, но и военных оптических приборов.

Владимир Ильин

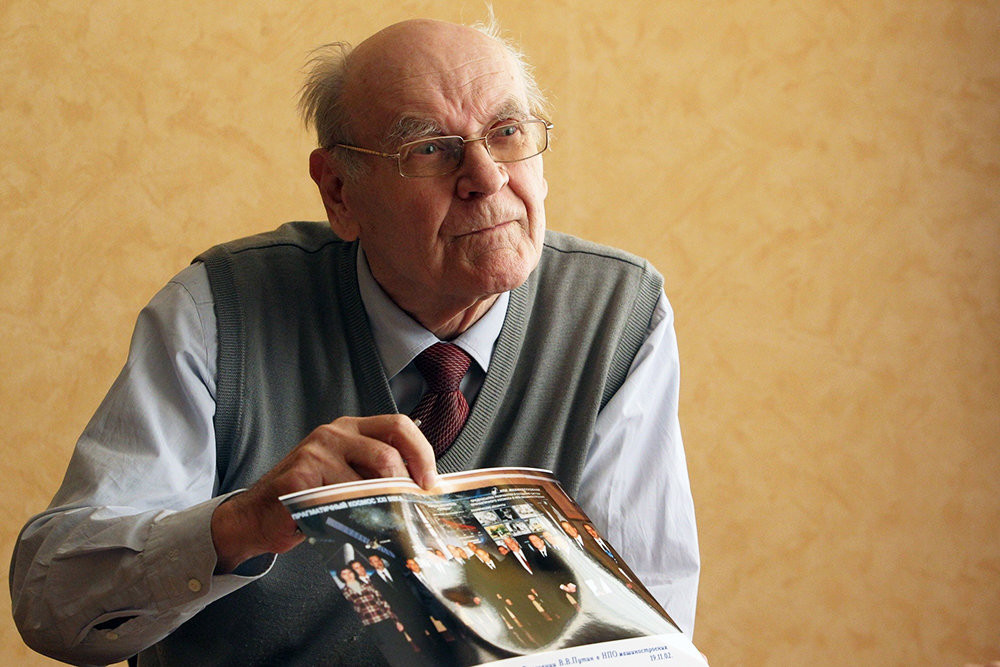

Владимир Ильин – заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор, в настоящее время является научным руководителем Вологодского научного центра РАН.

Владимир Александрович родился 19 января 1941 года в городе Ганцевичи Брестской области Белорусской ССР. В 1978 году окончил Ленинградский инженерно-экономический институт. С 1958 по1978 г.г. работал на Ленинградском объединении оптико-механических предприятий (ныне – АО «ЛОМО»). В ноябре 1978 г. приехал в Вологду в качестве заместителя директора по производству и экономике производственного объединения «Вологодский оптико-механический завод», поскольку завод вошел в состав ЛОМО. С этого момента жизнь Ильина связана с Вологодчиной.

Его усилиями было создано современное машиностроительное производство, освоен выпуск сложнейшей оптико-электронной продукции оборонной направленности, налажено производство товаров народного потребления, оборудования для предприятий общественного питания и перерабатывающих отраслей, медицинских приборов, создано производство микроэлектроники.

В результате под руководством Владимира Ильина в Вологде появилось передовое предприятие, обеспечившее постоянный рост объемов выпуска и расширение номенклатуры продукции, модернизацию и развитие технической и социальной инфраструктуры, повышение квалификации специалистов и рабочих предприятия. Под его руководством на предприятии сложился коллектив со своим стилем работы, своими особенностями: стремление найти и применить наиболее интересный передовой опыт в технологии, организации производства и управления, ответственное отношение к формированию кадровых школ, особое внимание уделялось молодежи.

С 1990 года по инициативе Ильина в Вологде впервые образована научная организация Российской академии наук – Вологодский научно-координационный центр Института экономических проблем Кольского научного центра РАН (в дальнейшем ВНКЦ ЦЭМИ РАН, ИСЭРТ РАН, ВолНЦ РАН). В конце 1990 года Владимир Александрович возглавил первое в Вологодской области подразделение академической науки по экономике, развернул активную работу по его кадровому обеспечению и созданию научно-производственной базы, формированию и реализации программ научных исследований по актуальным проблемам социально-экономического развития территориальных систем.

В 1999 году Владимир Александрович защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук. Он является инициатором и руководителем многолетних работ по проведению мониторинга общественного мнения населения Вологодской области о социально-экономических трансформациях в стране и регионе. Это практически единственная в России региональная информационная база, охватывающая комплекс социометрических показателей почти за 20 лет. При его активном участии выполнен ряд программ по перспективам социально-экономического развития региональной экономики. Владимир Ильин активно занимался изучением проблем эффективности государственного управления, роста доходов федеральных, региональных и местных бюджетов.

Владимир Александрович – основатель научной школы «Проблемы комплексного исследования региональных экономических и социальных процессов». Автор более 300 научных работ. В 2016 году избран членом-корреспондентом Российской академии наук. Является главным редактором журнала «Экономические и социальные проблемы: факты, тенденции, прогноз», входит в состав редколлегий шести экономических и социологических журналов. Член Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства и член экспертного совета при Комитете Госдумы по образованию и науке.

Владимир Ильин – неординарный человек, с огромным опытом производственника, обладающий мудростью ученого, стремящийся свой опыт направить на благо окружающих. В 2010 году ему присвоено звание Почетного гражданина города Вологды за выдающиеся достижения в машиностроительной отрасли, вклад в развитие высшего профессионального образования, социальной сферы города Вологды. Награжден орденом Знак Почета, лауреат государственной премии Вологодской области, имеет пять грамот Российской Академии наук.

СПЕЦИАЛИСТ ПО РУССКОЙ ДИАЛЕКТОЛОГИИ И УРАЛЬСКИМ ЯЗЫКАМ Сергей Мызников

Еще один ученый, заслуживающий нашего внимания, – Сергей Алексеевич Мызников. Он родился 21 декабря 1957 года в селе Ошта Вытегорского района. Окончил филологический факультет ЛГУ. В 2003 году защитил докторскую диссертацию «Лексика финно-угорского происхождения в русских говорах Северо-Запада: этимологический и лингвогеографический анализ». В 2016-ом избран членом-корреспондентом Российской Академии наук.

Сергей Мызников

Сергей Алексеевич работает в двух научных центрах страны: в Институте лингвистических исследований (г. Санкт-Петербург) заведует отделом диалектной лексикографии и лингвогеографии русского языка, в Институте славяноведения (г. Москва) – главный научный сотрудник. Преподает студентам Российского государственного педагогического института им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург).

Сергей Мызников является автором более 300 научных публикаций. Его «Атлас субстратной и заимствованной лексики говоров Северо-Запада» выдержал два издания (Наука, 2003, 2007 гг.), а «Русский диалектный этимологический словарь. Лексика контактных регионов» (2019; 1064 стр.) не знает равных по сложности рассматриваемых проблем и охвату фактического материала. Сергей Алексеевич – специалист по русской диалектологии и уральским языкам. Член редколлегий шести лингвистических журналов, в том числе «Вестника Вологодского государственного университета».

«Жизнь не стоит на месте. За школьными партами и в вузовских аудиториях сидит будущая научная слава России – победители всероссийских и международных олимпиад. У них – замечательные предшественники, у них – заманчивое будущее. И мы уверены: российская наука будет прирастать трудами наших земляков», — убежден автор этого материала, доктор филологических наук Гурий Судаков.

Наша справка:

Гурий Васильевич Судаков — доктор филологических наук, профессор Вологодского государственного университета.

Имеет почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ», «Почетный гражданин г. Вологды», «Почетный гражданин Кадуйского района».

Гурий Судаков