Как боролись с эпидемиями в деревнях Вологодской губернии в конце 19-го века

Как изолировали больных, если до ближайшей больницы десятки или даже сотни верст? Кто платил за работу караульным на границе зараженного уезда? Как заходили в избу к заболевшим крестьянам, когда не было масок и защитных костюмов?

Узнать о том, как боролись с эпидемиями в деревнях Вологодской губернии в конце 19-го века вы сможете из лекции Дмитрия Мухина, заведующего научно-экспозиционным отделом - . NewsVo подготовил для читателей ее текстовый вариант.

Добрый день, дорогие друзья! Пока у нас сохраняется непростая эпидемиологическая ситуация, мне захотелось с вами поговорить о том, что же раньше происходило в случае возникновения эпидемии. Какие меры предпринимались? Я обратился к истории вологодского крестьянства рубежа 19-го и 20-го веков. Не претендую на полноту обзора, но о некоторых мерах, я бы хотел сегодня рассказать.

Итак, какие же болезни проходили в этот период в нашей губернии. Конечно, о коронавирусе наши крестьяне не слышали, но, к сожалению, слышали о таких заболеваниях, таких как скарлатина, тиф, оспа и другие.

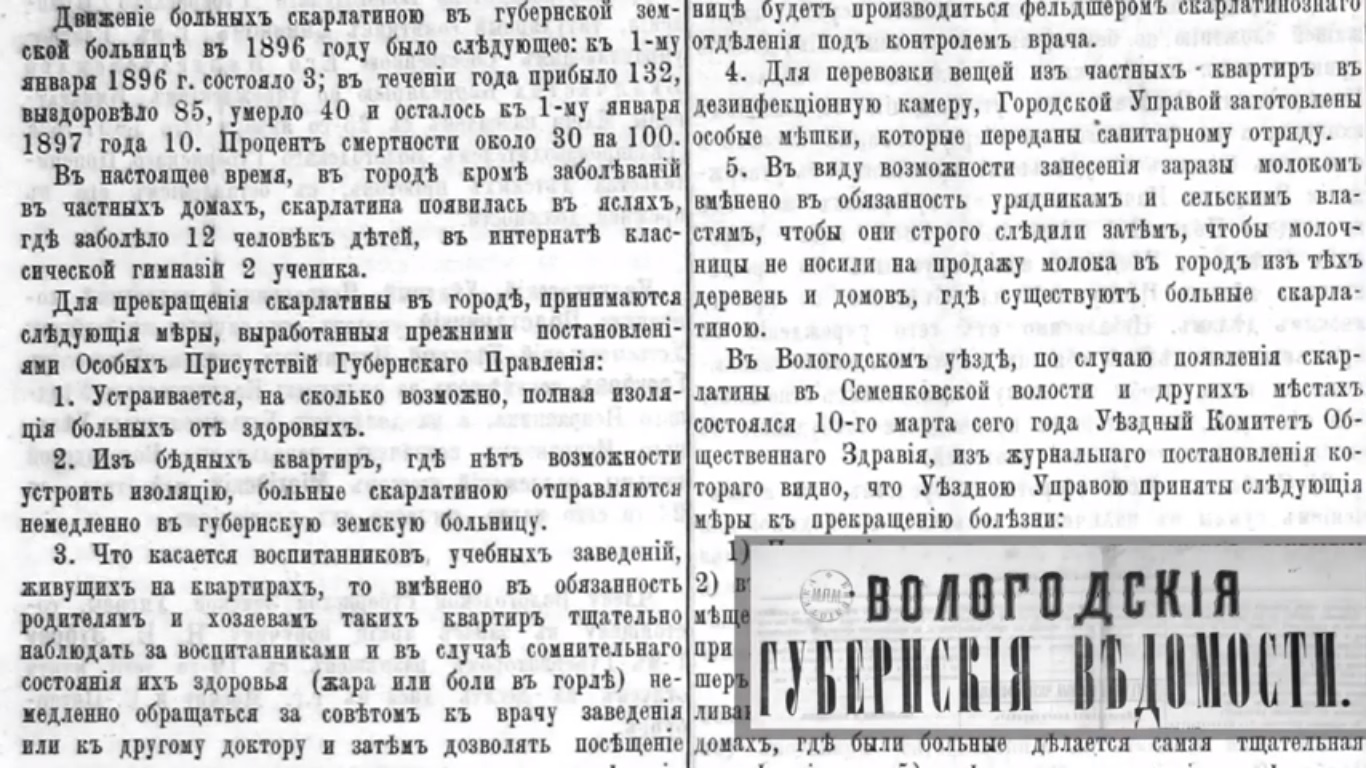

Например, в 1897 году в Вологде и Вологодском уезде была вспышка скарлатины. «Вологодские губернские ведомости» публиковали статистику: «Движение больных скарлатиною в губернской земской больнице в 1896 году было следующее: к 1 января 1896 года состояло 3; в течение года прибыло 132; выздоровело 85, умерло 40 и осталось к 1 января 1897 года 10. Процент смертности около 30 на 100».

«Вологодские губернские ведомости» 1897 г.

Смертность 30%. Но, правда, это только по тем людям, которые попадали в губернскую больницу. Это не общая статистика заболеваемости по уезду и городу. Но цифры, конечно же, очень неприятные.

Кроме скарлатины распространение принимали и другие болезни. Например, в 1890 году в Яренском уезде Вологодской губернии была вспышка натуральной оспы. Конечно же, местное начальство задалось вопросом, откуда эта болезнь происходит.

Как боролись с эпидемией

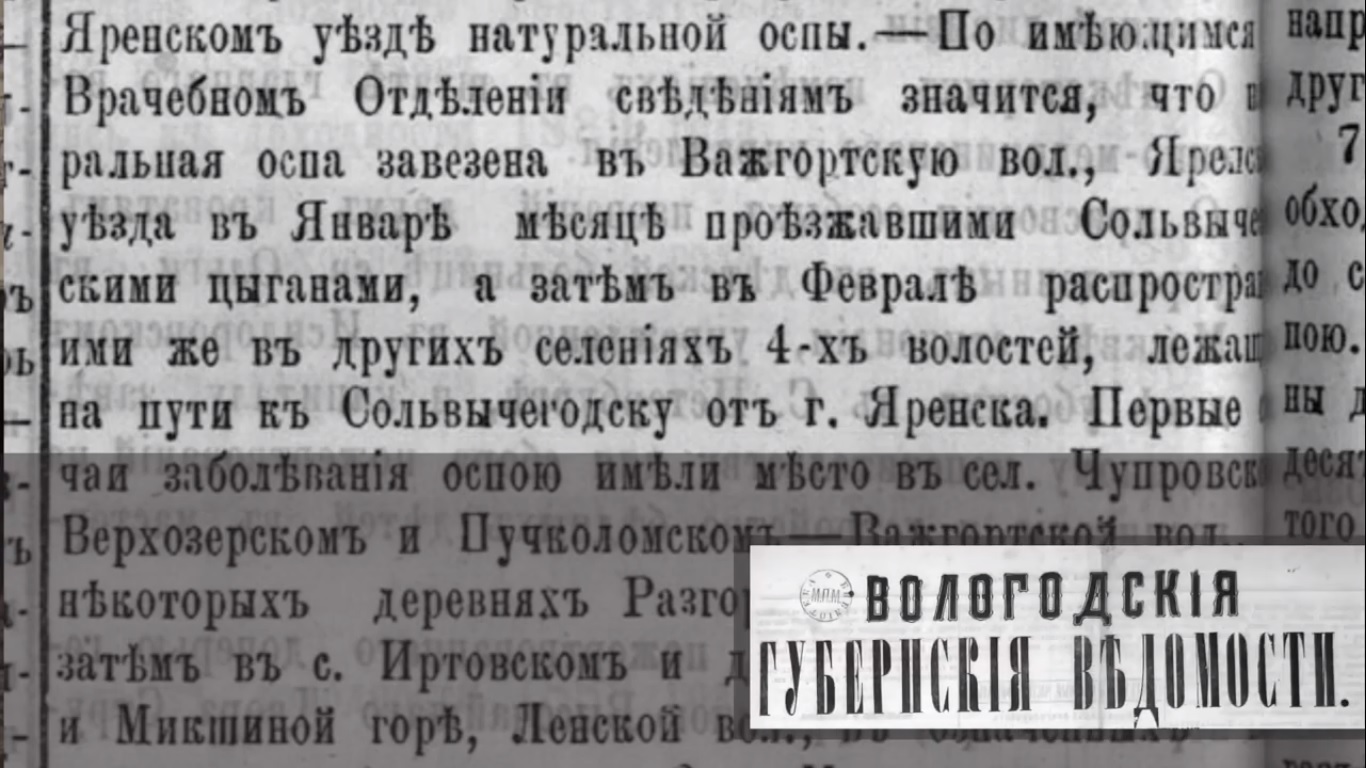

«Вологодские губернские ведомости» 1890 год: «По имеющимся во врачебном отделении сведениям значится, что натуральная оспа завезена в Важгортскую волость Яренского уезда в январе месяце проезжавшими Сольвычегодскими цыганами, а затем в феврале распространена ими же в других селениях 4-х волостей, лежащими на пути к Сольвычегодску от г.Яренска».

Приехали цыгане, завезли болезнь. Соответственно, с этой вспышкой необходимо было бороться. Борьба затронула не только Яренский, но и соседние уезды, где возникло то, что мы бы сейчас назвали режимом повышенной готовности.

«Вологодские губернские ведомости» 1890 г.

В Сольвычегодском уезде, соседнем с Яренским необходимо было обследовать все ближайшие волости и выяснить, нет ли зараженных там. Кроме этого, необходимо было разыскать тех самых цыган, проезжавших через Яренский уезд, обследовать их, выявить, есть ли у них признаки заболевания оспой и заболевших, конечно, необходимо было изолировать.

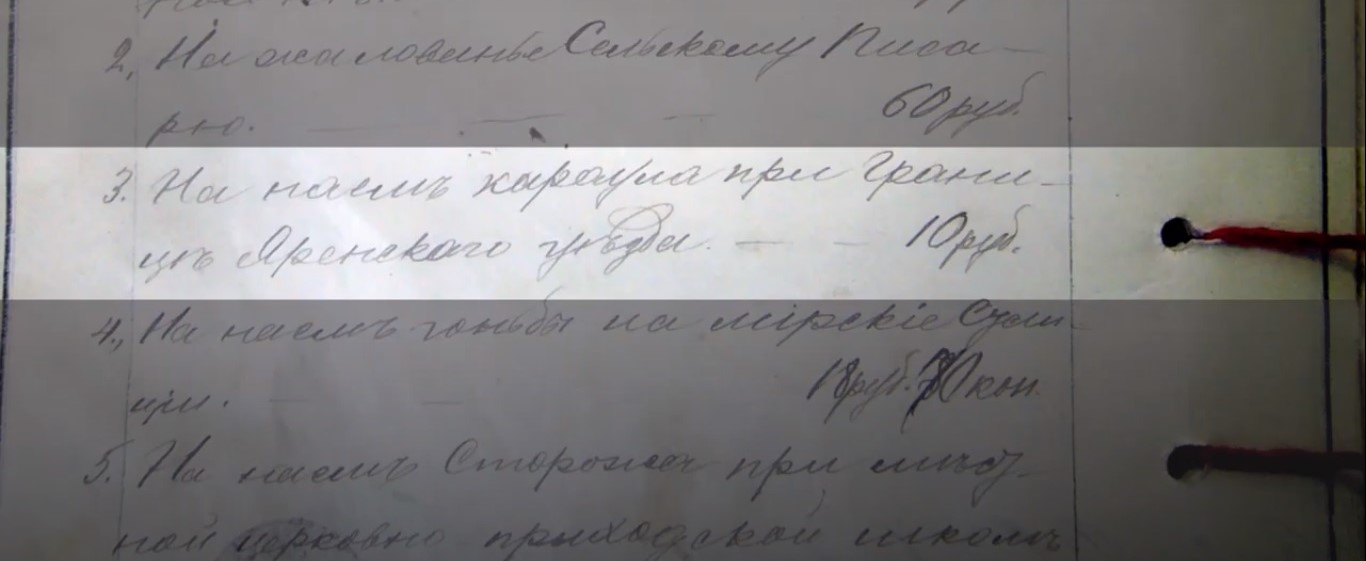

Меры были приняты и в соседнем Усть-Сысольском уезде. 12 января 1892 года в Богоявленском обществе Богоявленской волости Усть-Сысольского уезда состоялся сельский сход. И на этом сходе было принято следующее решение: «На наём караула при границе Яренского уезда отвести 10 рублей».

То есть появлялся своеобразный караул на границе двух уездов, который, по всей видимости, должен был предотвращать проникновение болезни в соседний уезд. Что интересно, крестьяне оплачивали этот караул самостоятельно. Что такое 10 рублей? Вроде сумма не такая и большая. Но нужно сказать, что этим же приговором назначено жалование сельскому старосте. И вот староста, который отвечал практически за всё в этом сельском обществе, получал по этому приговору 26 рублей в год. А караул на границе – 10. В принципе сумма не такая и маленькая, учитывая то, что крестьяне должны были ее собирать самостоятельно.

Какие ещё меры предпринимались для борьбы с эпидемией?

Проблемой было то, что медицинского персонала было очень-очень мало. Опять же обращаемся к «Вологодским губернским ведомостям» за 1890 год. «Во время вспышки оспы в Яренском уезде медицинский персонал уезда был следующий: два врача – уездный и земский, десять фельдшеров – из них три при больнице, шесть повивальных бабок – из них одна правительственная и одна повитуха». То есть меньше 10 человек очень разного уровня образования и знаний на весь, в общем-то, немаленький уезд.

Вполне естественно, что огромное количество работ приходилось делать не медицинскому персоналу, а крестьянским выборным. Начиная от волостного старшины, сельских старост, ну и конечно, полицейских: сотских и десятских, на которых падало огромное количество самых разных обязанностей по борьбе с эпидемиями.

Кто такие полицейские, сотские и десятские

Сами крестьяне эту службу воспринимали как самую натуральную повинность и ежегодно должны были избирать примерно от каждых десяти дворов по одному десятскому. А от каждый ста дворов по одному сотскому.

Крестьяне воспринимали эту службу как обязанность. Чаще всего она передавалась по очереди. Практически каждый крестьянин за свою жизнь бывал полицейским сотским или полицейским десятским. Поэтому если человеку не повезло и именно в год его службы начиналась эпидемия, он и обязан был принимать самые разные меры.

Какие же меры?

В связи с эпидемией оспы в Яренском уезде сельские полицейские десятские ежедневно должны обходить все дома своего участка, и немедленно доводить до сведения фельдшера или полиции о заболевших оспой.

«Старосты, полицейские сотские, урядники и старшины должны строго следить за неуклонным исполнением десятскими возложенных на них обязанностей. Кроме того, на них возлагается обязанность принимать меры и оказывать содействие к привитию предохранительной оспы».

Таким образом полицейские десятские должны были ежедневно обходить дворы и проверять, есть ли заболевшие. И регулярно доносить вышестоящему начальству. В Усть-Сысольском уезде в частности во время вспышки заболеваний каждую неделю обязаны были местные начальники отсылать письма уездному врачу и доносить о ситуации в каждой конкретной волости.

Кадр из короткометражного фильма музея «Семёнково» - , рассказывающего о службе деревенских полицейских.

Итак, первое сделали – обошли, проверили, но этого, как мы понимаем, мало. Следующее – заболевших необходимо изолировать. Как это происходило? «Больные должны быть отделены от здоровых, для чего устроить местах наибольшего развития натуральной оспы временные больнички, в которых и помещать зараженных».

Что такое «больнички»

Например, корреспондент Виктор Покровский из Койгородской волости Усть-Сысольского уезда приводил следующие описания больничек. Но в Койгородской волости эти больнички возникали в случае заражения тифом. В первом доме, где была зарегистрирована болезнь, оставались только больные, все здоровые из этого дома отселялись. Зато в этот дом селились все следующие зараженные. Когда заканчивалось место в первом доме, организовывалась вторая больничка. Ну и так далее, по мере необходимости. То есть отдельное помещение не строилось, а выделялось помещение в уже существующем жилом доме. В таких больничках люди и должны были излечиваться.

Кроме изоляции, конечно, необходимо было проводить дезинфекцию. «Дезинфекцию жилищ и одежды должны проводить фельдшера по настоянию врача. Жилища окуривать хлором, сжиганием серы, одежду и белье, которые можно мыть, нужно вымачивать предварительно в 2000-м растворе сулемы в продолжении двух суток, а затем выпаривать в щелоке и мыть. Одежду меховую выпаривать в пару в банях, предварительно окурив парами серы. Во время дезинфекции домов жители должны переселяться на другую квартиру».

«Вологодские губернские ведомости»

Всё понятно: изоляция, дезинфекция… Но кто-то за этим должен следить. Кто-то должен следить за тем, что изоляция сохраняется, что заболевшие из домов не выходят. Как справляться с этим?

Кто помимо десятских боролся с эпидемией в деревне

22 января 1900 года. Полицейский урядник из второго участка Усть-Сысольского уезда пишет Межадорскому волостному старшине: «По случаю вторичного появления в Межадорской волости на людях эпидемиологической болезни скарлатины прошу вас, милостивый государь, сделать распоряжение о постановке к зараженным домам караула из полицейских десятских до полного выздоровления больных. За таковым прошу вас наблюсти наперёд назначить караул к заражаемым скарлатиной домам и жителей таковых домов никуда не выпускать, а также к ним никого не впускать».

Кадр из интерактивной зарисовки музея «Семёнково» - , показывающей сцену из обыденной работы десятских во время эпидемии.

То есть по предложению господина урядника ситуация должна быть следующей: у каждого зараженного дома должен стоять полицейский, который должен следить за тем, как соблюдается изоляция. Точно ли никто не входит и не выходит из этого дома, и не разносится ли, таким образом, заболевание. Но при этом, тот же полицейский десятский, по предыдущим требованиям, должен был ещё заранее обойти всю деревню и проверить, нет ли ещё зараженных домов. Мы понимаем, что обязанностей достаточно много, а десятских для исполнения всех этих обязанностей достаточно мало. К тому же смущают сами даты. 22 января – разгар января, зима, полицейский целый день должен простоять рядом с домом, поэтому насколько выполнялись эти требования – вопрос.

Но мы понимаем, что при распространении болезни десятских начинает очень сильно не хватать, поэтому по требованию вышестоящего начальства появляются всё новые и новые должности. Так, например, в 1893 году во исполнение циркуляра губернатора о принятии мер о противодействии холере земский начальник 5-го участка Вельского уезда приказал в каждом селении участка назначить особого блюстителя по санитарной части. Кроме того, в Верховской и Кулойско-Покровской волостях было назначено 24 и 22 дезинфектора соответственно.

Кадр из учебного фильма о полицейской сельской службе конца 19-го века, снятого в музее «Семёнково».

В 1893 году по требованию начальника 6-го участка Вельского уезда в каждом селении избраны особые санитарные попечители и уполномоченные по санитарной части. Общий же надзор возложен на сельских старост и волостного старшину. То есть помимо сотских, десятских, помимо сельских старост в деревне появляются другие, самые разные по названию, должностные лица. То есть в случае возникновения эпидемии количество местных выборных должностных лиц достаточно серьёзно увеличивается. Получается, что примерно каждый пятый дом в деревне по выбору обязан в той или иной мере участвовать в борьбе с эпидемией. Фактически борьба с эпидемией становится делом всех крестьян, проживающих в данной местности.

С изоляцией всё понятно. У дома, где та или иная болезнь появилась, ставится полицейский. Но, опять же, рано или поздно зайти в этот дом будет нужно. Что делать? Мы понимаем, что масок и специальных костюмов у крестьян, конечно, не было. Но зато у нас есть описание корреспондента Тенишевского бюро Капустиной из Никольской волости Сольвычегодского уезда.

Одеяло вместо маски

«Средства для лечения заразы народ употребляет только против некоторых из них и то самые простые: не ходить в те дома, где есть больные. В необходимое посещение заразных домов покрываются одеялом, думая, что этим они могут не заразиться». То есть вместо масок и халатов использовали одеяло. Насколько это эффективно, я вам, к сожалению, сказать не могу, можно попробовать обратиться к медикам, если таковые среди наших слушателей есть.

Медперсонала, конечно, не хватало, поэтому некоторых заболевших необходимо было доставить в больницу.

В 1897 году в связи с эпидемией скарлатины в Вологодском уезде, было принято следующее решение: «В виде того, что невозможно в каждом селении в особенности при единичных случаях заболевания устраивать особые больнички, ходатайствовать перед Врачебным Отделением о разрешении отправлять больных скарлатиной в губернскую земскую больницу под присмотром полицейских десятских, обязанности которых будут состоять в том, чтобы доставляющие больного лица никуда в городе Вологде не заезжали, в особенности на постоялые дворы, в гостиницы, чайные лавки и проч.»

«Вологодские губернские ведомости» 1897 г.

То есть те же полицейские десятские обязаны были сопровождать больных, а также тех лиц, которые больных доставляют, и ограничивать сферу их контактов для того, чтобы в Вологде болезнь не усилить. Таким образом сопровождение заболевших являлось обязанностью выборных полицейских десятских.

Вообще сопровождение больных всегда было обязанностью десятских, не только во время эпидемий.

В июле 1892 года был зафиксирован такой конфликт в Никольском уезде Вологодской губернии: «Щёткинский волостной старшина сообщил, что когда он приказал полицейскому десятскому Семёну Чеснокову отвезти больную до деревни Щёткино, что составляет две версты, ближе других десятских нет, то Чесноков отказался наотрез, говоря: «Не поеду!», не объясняя больше никакой причины». Наконец они с урядником уговорили его, что он обязан ехать, иначе будет строго отвечать за неисполнение. Надо сказать, что десятский за неисполнение указаний вышестоящего начальства мог получить наказание до недели ареста. Что в июле, конечно, является большой проблемой для любого хозяина на земле. Тогда Семён Чесноков начал было одеваться, но в это время пришел сын десятского Василий Семёнов, служащий сидельцем в местной винной лавке, стащил с отца сапоги, отшвырнул их в сторону, говоря: «Не ходи, мы не обязаны». Причем он – Василий изругал старшину и урядника скверно-матерными словами». Надо ли говорить, что сопровождать больную пришлось. А за такую матерную ругань на начальство можно было получить как минимум неделю ареста, а возможно и более.

Таким образом местная выборная полиция должна была и выявлять случаи возникновения болезни, и следить за её нераспространением, и сопровождать выявленных заболевших в уездные больницы. Конечно же, это было достаточно опасно, поскольку выборный начинал контактировать с заболевшим.

Кадр из учебного фильма о полицейской сельской службе конца 19-го века, снятого в музее «Семёнково».

Ещё одно сообщение корреспондента Виктора Покровского из Койгородской волости Усть-Сысольского уезда: «Несчастные десятские и сотские, эти представители полицейской власти сами единственное из повиновения закону берутся за назначенное им дело. Они неопытные и трусливые часто забывают принять предохранительные от заболевания меры, о которых им ежеминутно твердят фельдшер и доктор. Сами заболевают, попадают в число тех больных, благу которых они недавно служили».

То есть оказывается, что эта выборная служба может быть достаточно опасной, потому что вероятность заболеть, что мы видим и сегодня, для тех людей, которые регулярно контактируют с заболевшими, она намного-намного выше, чем у всех остальных.

Мы с вами посмотрели на то, какие меры для противодействия эпидемии применялись в Вологодской губернии конца 19-го века. Чем-то они могут напоминать то, что мы видим сегодня. Чем-то отличаются. Если у вас есть желание сравнить, проанализировать – пожалуйста. Ну, а я на этом хочу пожелать вам здоровья и попрощаться. До новых встреч!

Записала Елена Петряева

Проект «Сокровища земли вологодской» реализуется при поддержке правительства Вологодской области.