Покровский собор

Наконец-то выбралась в Невский лесопарк, посмотреть на деревянный Покровский собор.

Покровский собор — это копия церкви во имя Покрова Святой Богородицы, построенной по проекту Петра Великого в 1708 году в одном из сёл Вологодской области и сгоревшей в 1963 году.

Точно воссоздан он был потому, что ещё в 1956 году архитектор и реставратор Александр Ополовников составил обмеры храма для замены при реставрации поздней деревянной обшивки и восстановления утраченных деталей.

Но проект так и не был реализован, поскольку в 1963 году произошёл пожар, уничтоживший этот архитектурный памятник. По одной из версий в него ударила молния, но ходили слухи, что это был банальный поджог.

Внутри собора очень приятная, какая-то тёплая, атмосфера, свойственная деревянным храмам.

Он имеет три алтаря: главный- в честь Покрова Пресвятой Божьей матери и два малых придела.

Мне удалось тайком снять часть главного алтаря. Иконостас тут устроен в 4 яруса.

Расписной потолок

Покровская церковь стала прообразом двадцатидвухглавой Преображенской церкви в Кижах, построенной в 1714 году.

Вообще-то Покровский собор — это доминанта комплекса под названием Погост Церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы.

В него должны входить также колокольня, Святые врата и ограда.

Колокольня — это воссозданная колокольня Нижне-Уфтюгского погоста Вологодской губернии 1670-х годов.

Святые врата и ограда созданы путем реконструкции оград Лядинского и Спасского погостов Каргопольского уезда Олонецкой губернии конца XVIII века.

Рядом расположена небольшая часовенка.

Мы зашли в неё

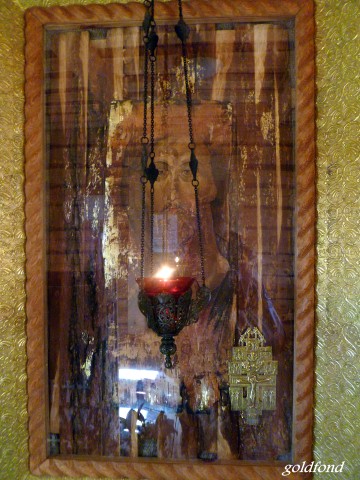

Здесь находится уникальный лик Христа на бересте. Фото получилось неважное из-за стекла, которым была прикрыта икона

В Погост войдут также копия дома купца Манькина из деревни Каскесручей в Карелии 1889 года (воссоздаётся по фотографиям и обмерам архитектора Т.И.Вахрамеевой) и музей храма — отреставрированный дом купца Костина 1871 года из деревни Верховье в Заонежье ( по обмерам и планам архитекторов П.М.Писаренко, 1940г. и М.И.Мильчика (1995г.) и фотографиям.

Вот этот музей с двух сторон

Часть территории представляет собой стройплощадку

Мы обнаружили заготовку под главку будущей церкви

В дальнейшем предполагается, что погост Церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы станет частью масштабного комплекса под названием «Усадьба Богословка», где будут воссозданы Спасская церковь и Воеводский дом деревянной Каргопольской крепости 1664–1665 годов, сгоревшей в 1731 году.

Здесь будет построен Паломнический центр с трапезной и гостиницей на 60 мест, Русский этнографический парк и причал для круизных теплоходов.

Осмотрев тут всё, отправились прогуляться по Невскому лесопарку, который больше лес, чем парк.

Недалеко от дороги обнаружили несколько могил, одна из них — братская

В ней похоронены военные моряки с эсминца «Строгий»

Оказывается, в 18 веке на месте лесопарка была усадьба духовника императрицы Елизаветы Петровны Ф.Я.Дубянского, отсюда и название — Богословка.

Внук этого Дубянского вошел в историю нашей культуры как один из первых известных нам по имени композиторов — создателей русских романсов, хотя его творческое наследие было невелико.

В советское время три романса Дубянского — «Уже со тьмою нощи», «Бывало я с прекрасною подругой» и «Стонет сизый голубочек»- были изданы в 1940 году в первом томе «Истории русской музыки в нотных образцах».

После смерти Дубянского, его усадьба перешла во владение старинного дворянского рода Зиновьевых и сохранилась до самой революции в целости и сохранности.

Того, что от неё осталось сейчас, мы не видели, так как далеко в парк заходить не стали, а просто поснимали то, что попалось на глаза, например, Чёрную речку, чтобы добраться до которой надо было продираться сквозь сухостой и поваленные деревья

или вот такие деревья с пышными кронами

В следующий раз хотим приехать, когда весь комплекс Богословка будет восстановлен.